どんな記事?

「サクソバンク証券を使うかどうか迷っている」

「��サクソバンク証券って何? よく知らない」

この記事は、そんなあなたのためのものです。

サクソバンク歴4年で、

メイン口座として実際に使っているからこそ分かる

- 7つのメリット

- 4つのデメリット

を、お伝えします。

ぜひ、参考にしてみてください。

お知らせ

2020年10月30日

この記事はアフィリエイトを目的とした記事でしたが、SEOに良くないのでアフィリエイトのリンクをすべて削除しました。記事の削除も検討しましたが、うそ偽りなく頑張って書いた記事なので残すことにしています。

メイン口座 → サクソバンク証券

この記事では、筆者がメイン口座として使っているサクソバンクを紹介します。

サクソバンク歴 4年(2019年4月現在)

手元の資料で、2015年の7月から、サクソバンクでの取引の履歴があります。

実に4年弱、サクソバンクを使い続けています。

その間、いくつかの仕様の変更などもあったのですが、使用感としては満足していて、自信をもってオススメでき��る取引会社さんだと思っています。筆者自身、これから先も使い続けていく気満々です。

主に日足以上の取引に使用

さて、そんなサクソバンクですが、筆者は次のような感じで使っています。

- 時間軸:日足(つまり、中長期です)

- 銘柄:個別株CFD、米株、株価指数、為替、商品、VIX系

- チャート:銘柄の選定はTradingViewで、サクソバンクは売買の注文だけ

主に、日足以上の中長期取引に使っています。TradingViewでトレンドが出そうな銘柄を選定して、サクソバンクでエントリー。じっくりトレンドフォローで狙っていきます。

他にも、時間があるときには為替のスキャルをしたりするのですが、そういう短期の取引はOANDAさんを使っています。OANDAさんについては、1通貨から取引できる��点に魅力を感じています。資金管理が自由自在です。

サクソバンク証券 7つのメリット

さて、前置きはそこそこにして、ここからは7つのメリットについて、しっかりと解説していきます。そもそも筆者は、「良い」と思って使っているので、メリットが多めです。

メリット①:取扱銘柄がとにかく多い → 利益に直結

「筆者の場合は」という前置きをした上で、取扱銘柄の多さは「利益に直結するメリットである」と考えています。とくに、個別株、米国株、NYダウあたりを一社で口座を分けずに取引できるのは非常に大きいです。

日足では数ヶ月単位のトレンドを狙うことが多い

- 大きく長いトレンドが出やすい → 個別株、米国株、NYダウ、コモディティなど

- サクソバンクで取扱アリ、流動性十分、トレンドが出やすい銘柄をTradingViewで監視

- トレンドが出そうなものをエントリーする

- トレンドのある、もしくは伸びそうなものを、10~20銘柄くらい保有

- リスクは1~2%程度に抑えて、ダメなものはどんどん切る。良いものはどんどん伸ばす。

もちろん、為替でも大きく長いトレンドが出ることはあります。なので、監視はしているのですが、為替だけだと満足のいくトレンドはあまり出てきません。そこで監視する市場を増やしてあげると、トレンドと巡り合う可能性がグッと高まるんですね。

筆者は、トレンドフォローで成功するために最も重要なのは「銘柄の選定と監視」だと考えています。有名なトレンドフォローの講師の方も、毎朝、100銘柄以上の監視を行っているそうです。わざわざ難しい銘柄にこだわって投資をするのではなく、「簡単な銘柄を見つけよう」というスタンスで投資をしています。

その点、サクソバンクは非常に銘柄数が多いです。

- FX:150以上

- 株価指数CFD:約250種類

- 個別株CFD:日米中など世界22カ国・34市場

- バラエティCFD:債券やVIX、商品など約100種類

まだまだ、筆者も把握しきれていないくらいです。インド、中国あたりの個別株とか、調べてみても面白いかもしれません。VIX系のCFDが取引できるのも地味に魅力的です。

メリット②:口座はひとつで良い → 利益につながる

メリット①で「取扱銘柄が多いことによるメリット」をご理解いただけたと思います。でも、取扱銘柄数だけで言えば楽天証券とかでもいいんですよね。それでも、筆者がサクソバンクにこだわっているのは、次のような理由から です。

- ひとつのツールで、すべての取扱銘柄の取引ができる

- 振込先の口座がひとつで良い

- 楽天やその他の取引会社にはない銘柄がある

サクソバンクなら、豊富な取扱銘柄を、すべてひとつのツールで取引することができます。これも、地味に便利です。

- マイページからクイック入金

- 取引したい市場のアカウントに振り分け

- すべての銘柄のトレードが可能!

この3ステップだけです。資金の振り分けも簡単にできます。

取引対象に応じて、以下のようにアカウントが分かれていて、アカウント間の振り分けをします。筆者がよく使うのは S、I、R、X あたりですね。ちなみに、出金は2~3営業日くらいかかると思います。

| S | FX | V | その他証券CFD | K | 海外金利先物 | I | 株価指数CFD |

| X | 商品CFD | L | 海外株価指数先物 | R | 個別株CFD | F | 海外商品先物 |

| Z | 外国証券 | B | 債券CFD | Y | 海外通貨先物 |

これができると、どのように良いのかというと、「チャンスを逃さなくて良い」ということがあります。「チャンスを逃さない → ちょっとした利益につながる」ということです。

- リスクを抑えていても、いろんな市場で10~20銘柄に分散すると資金の移動が必要になる

- サクソバンク → 即座に資金の移動ができる → チャンスを逃さない

- 他社 → 資金の移動に1~3営業日くらい → エントリーが遅れる

この「ちょっとした差」が大きかったりしますし、余計なストレスもありません。なので、日足の取引はすべてサクソバンクで行なうよ��うにしています。

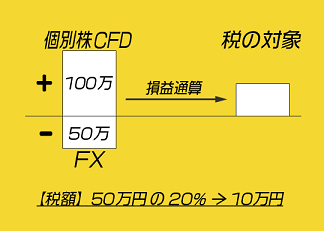

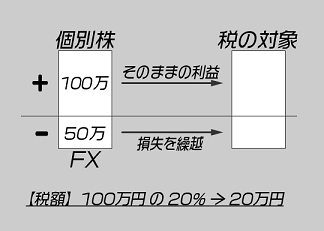

メリット③:個別株とFXの損益通算ができる → 余計な税金は払わない

「個別株とFXの損益通算」と言うと、正確には、すこし語弊があります。実際は「個別株CFDとFXの損益通算」です。

サクソバンクのウェブページにも明記されていますが、次の取扱銘柄は、2019年現在、申告分離課税として損益通算することができます。

FX、外国為替オプション取引、株価指数CFD取引、個別株CFD取引、バラエティCFD取引、商品CFD取引、貴金属証拠金取引、貴金属オプション取引

どういう違いがあるのか?

損益通算ができないと、不要な税金を払う必要がでてきます。

毎年しっかり確定申告をして、5年10年、取引を続けるのなら、支払う税の合計額は最終的に同じ(はず)ですが、とくに最初の頃の支払額が多くなりやすいはずです。長い目でみれば同じになる税金も、最初に支払う額が大きくなると、何とも言えない気持ち悪さがあります。

何よりも、サクソバンクなら1社ですべての取引を完結できるので、確定申告が楽チンです。

メリット④:開発意欲が高い → 利益につながるかも

メリット②は、筆者が使い始めて1年後くらいにリリースされた機能でした。サクソバンクは開発意欲が非常に高い印象があり、これまで、実際に次のような機能が追加されてきました。

- SaxoTraderGOでオプションが取引できるように

- 1口座ですべての銘柄の取引ができるように

- スワップポイントの確認がしやすく

- 取引履歴などが見やすく

- オートチャーティストが使えるようになった

オプション取引やシグナルは、新たなチャンスを生み出すかもしれませんし、1口座ですべての取引ができるようになったことで、筆者自身、いくつかのチャンスを逃さずに取引できています。オートチャーティストという、スクリーニングのツールも無料で使えるようになりました。今後、あなたに合う機能が開発・追加されれば、間接的に、利益につながる ようなこともあるかもしれません。

ちなみに現在でも、「TradingViewでの取引機能」など、いくつかの開発を行っているようです。

メリット⑤:細かな配慮がある → 利便性が良い

開発意欲と同時に、サポートもしっかりしていて「細かな配慮があるなあ」と感じています。

- 迅速な問い合わせの対応

- よくある質問やヘルプの充実

- 取扱銘柄の解説

- 税金の解説

- 手数料などのコストの解説

- 使い方動画

- ウェブセミナーと収録版の配信

銘柄数が多いので、やや複雑になってしまっているのは否めないのですが、その分、サポートにも力を入れているように感じます。微妙な会社だと必要最低限の開発やサポートしか行わないケースが多いのですが、ことサクソバンクに関しては「本腰入れてやってる感」があります。困ったときの安心感があります。

「銘柄数の多さ」「1口座での全取引」を含め、利便性が高いと感じています。

メリット⑥:世界的な金融会社 → リスク管理

取引会社を選ぶ基準は様々ですが、筆者が重視している点に「安定している取引会社を選ぶ」というものがあります。「いつ何時、どの会社が経営破綻してしまうのか」そんなことは誰にもわかりませんが、安定している取引会社を選ぶことで、そのリスクを低減させたいと考えています。

世界に拠点を置くデンマークの取引会社

サクソグループは、コペンハーゲンに本社を構えEUの規制下にあるグローバルオンライン投資銀行であるサクソバンクを筆頭に、ロンドン、シンガポール、パリ、チューリッヒ、ドバイ、東京など、世界の金融センターにグループの拠点を設けています。

引用元: サクソグループについて

しかし、大企業なら何でも良いというわけでもなく、大企業ならではのリスクもあると思います。いずれにしても、すべて理想通りの取引会社など存在するわけもなく、「メリットとデメリットを天秤にかけてどちらをとるか」という判断をする必要はあります。

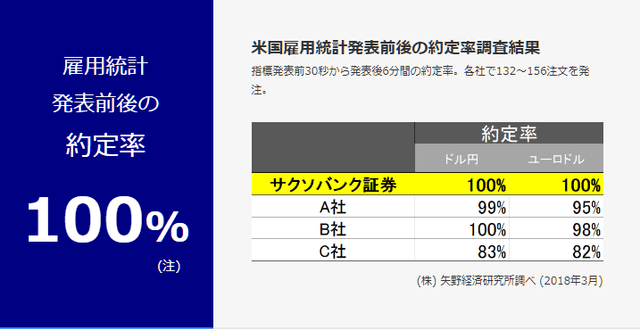

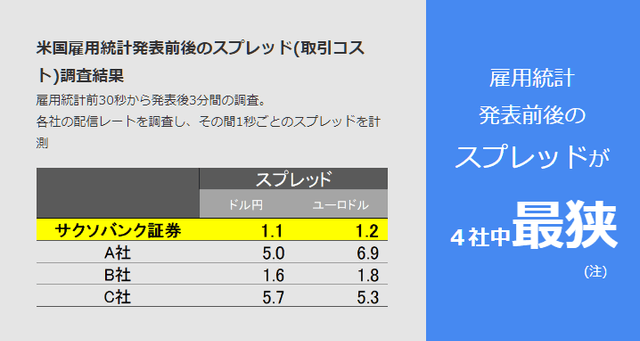

メリット⑦:約定力が高い

これは、この記事を書きながら「言われてみれば確かに困ったことがない」と気づいたのですが、サクソバンクさんは約定力が高いようです。

雇用統計発表前後の約定率100%

雇用統計発表前後のスプレッドが4社中最狭

引用元: サクソバンク口座開設ページ

4つのデメリット

続いて、デメリットをご紹介します。こちらも、そもそも「良い」と思っているので、ちょっと少なめです。

デメリット①:手数料体系が分かりづらい

手数料は、トレードの成績に関わります。筆者は日足なのでコストが占める割合は大きくないですが、こと短期でトレードする方にとっては非常に重要な項目です。

- 取引市場によって、支払う項目がさまざま → 分かりづらい

- マイナーな銘柄ほど項目が多い印象

- オンラインだからめちゃくちゃ高いわけではない

- 市場が違えば項目がさまざまなのも仕方がないと思う

- 以前よりも、手数料まわりの確認がしやすくなった

- 中長期の運用だから、さほど手数料を気にしてはいない

取引銘柄が少ない会社と比較するならば、間違いなく分かりづらいです。しかし、その分、収益機会が増えます。筆者の場合はメリットを優先している感じです。

デメリット②:FXは5000通貨から

個人的に一番困ったのはこれ。FXの取引が5000通貨からしかできないという点です。

取引単位が小さければ小さいほど、細やかな資金管理ができ、少額で取引することもできる

あくまでも目安ですが、資金が50万円以上あって4時間足以上の取引なら、さほど大きな問題にはならないかもしれません。筆者の場合は、スキャルの資金管理はきっちりやりたかったので、スキャルだけはOANDAさんで取引しています。

デメリット③:スワップポイントが分かりづらい

筆者の場合はスワップポイント狙いじゃないので良いのですが、管理・集計がしづらいだろうなという印象です。

他社の場合

取引している通貨の損益に、スワップポイントが加算・減算される

サクソバンクの場合

取引している通貨の損益とは別で、スワップポイントが加算・減算されていく

サクソバンクのスワップポイントが他より高いのは多分その通りだと思いますが、ちょっと使いづらいかなと思います。スワップポイントをきっちり管理・集計するには、ひと手間余計にかかると思われます。

ただし、スワップポイントカレンダーなどを新たに開発しているようなので、その辺りを「なんとかしよう」という意思は感じられます。

デメリット④:ニュースなどの情報が英語

サクソ独自の情報はあるのですが、いかんせんニュースや情報はほとんどが英語です。筆者もそうですが、日本人はけっこう困るはず。

また、COTと言われる、大口のディーラーや投機筋のポジ��ションなどは確認できますが、一方で、インターバンク市場のオーダー情報はなかったりします。

筆者の場合、必要な情報はウェブや別の取引会社から集めるようにしています。

COTを知らない人は、サクソバンクの以下の動画を見ると、FXの判断材料がひとつ増えて良いかもしれません。

まとめ

実は、ご紹介したもの以外にもサクソバンクにしかないメリットはたくさんあります。「国内で唯一、月曜日の朝3時から取引できる」とか、「バニラオプション」だとか、「SaxoTraderGOならパソコンでもスマホでも取引できる」とか。でも、こういうのはどこにでもある情報だったり、筆者自身が使っていないものだったりします。

この記事では、筆者自身がイチ・トレーダーとして、実際に何年も使った上で感じている「メリット・デメリット」をまとめました。この記事が、サクソバンクに興味を抱いている "あなた" のお役に立てたなら、大変うれしく思います。

サクソバンク、7つのメリット

- 取扱銘柄がとにかく多い → 利益に直結

- でも、口座はひとつで良い → 利益につながる

- 個別株とFXの損益通算ができる → 余計な税金は払わない

- 開発意欲が高い → 利益につながる可能性あり

- 細かな配慮がある → 利便性が良い

- 世界的な金融会社 → これもリスク管理

- 約定力が高い

サクソバンク、4つのデメリット

- 手数料体系が分かりづらい

- FXの取引は 5000通貨から → 資金管理がしづらい

- スワップポイントが分かりづらい

- ニュースなどの情報が英語

- 記事をシェア